在磁場電磁鐵的設計中,核心參數的選定直接決定了電磁鐵能否滿足實際工況需求。工程師提出“磁場大小、磁極間距、磁極表面尺寸形狀” 三大核心參數。這三大核心參數是設計的基礎框架,而工作時長與冷卻方式則是保障其穩定運行的關鍵補充。以下從設計邏輯角度詳細解析這些參數的作用及關聯:

一、三大核心參數:決定電磁鐵的 “磁場性能”

磁場大小(磁感應強度 B 或磁場強度 H)這是電磁鐵設計的首要目標參數,直接關聯其應用場景:

例如,實驗室用于材料磁化的電磁鐵可能需要 0.5-2T 的磁場,而工業起重電磁鐵可能只需 0.1-0.3T;

磁場大小決定了線圈的安匝數(匝數 × 電流)、鐵芯材料的磁導率要求(需避免磁飽和,如高磁場需用高飽和磁密的硅鋼或坡莫合金)。

若磁場參數設定不足,會導致電磁鐵 “力不從心”;若過高,則會造成線圈功耗、體積的浪費,甚至因鐵芯飽和無法達到預期磁場。

磁極之間的距離(氣隙長度 δ)磁極間距是磁場傳遞的 “路徑長度”,對磁場強度和能量損耗影響顯著:

根據磁路歐姆定律,氣隙處的磁阻遠大于鐵芯,相同磁動勢下,氣隙越長,磁場強度衰減越明顯;

設計時需根據實際需求(如容納被磁化物體的空間)確定間距,同時通過增加線圈安匝數或磁極面積來補償長氣隙導致的磁場損失。 例如,需在 100mm 間距內產生 1T 磁場,比在 10mm 間距內產生相同磁場,所需線圈能量可能相差 10 倍以上。

磁極表面的尺寸、形狀磁極表面是磁場作用于外部的 “窗口”,直接影響磁場的均勻性和覆蓋范圍:

尺寸:磁極面積S越大,在相同氣隙下可產生的磁通量越多,適合需要大面積均勻磁場的場景(如電機定子磁化);

形狀:

平面磁極適合產生垂直于表面的勻強磁場;

弧形磁極可聚焦磁場(如磁控濺射設備);

異形磁極(如 V 形、環形)則用于特殊磁場分布需求(如傳感器校準)。 若磁極尺寸與被作用物體不匹配(如小磁極對應大物體),會導致邊緣磁場畸變,影響實際效果。

二、關鍵補充參數:保障電磁鐵的 “穩定運行”

單次工作時長工作時長決定了線圈的熱負荷:

短時脈沖工作(如毫秒級充磁)的電磁鐵,線圈可承受大電流(短時過載),無需復雜散熱;

連續工作(如磁力吸盤)則需嚴格控制線圈電流密度(通常≤5A/mm2),避免長期發熱導致絕緣老化或電阻上升。 設計時需通過熱仿真計算線圈溫升,確保在規定時長內溫度不超過材料耐溫極限(如漆包線耐溫 155℃)。

冷卻方式:冷卻方式是平衡 “磁場強度” 與 “工作時長” 的關鍵。

自然風冷:適用于小功率、短時工作的電磁鐵(如小型繼電器),結構簡單但散熱能力有限;

強制風冷:通過風扇加速散熱,可支持中功率、間歇工作場景(如實驗室小型電磁鐵);

水冷:通過冷卻水循環帶走熱量,適用于大功率、連續工作的電磁鐵(如 MRI 設備的梯度線圈),能在高電流下維持穩定磁場。例如,相同體積的電磁鐵,水冷方式可允許線圈電流比自然風冷提高 30%-50%,從而產生更強的磁場。

總結

磁場電磁鐵的設計是 “目標參數” 與 “約束條件” 的平衡:

以磁場大小、磁極間距、磁極尺寸形狀為核心,確定線圈參數(匝數、導線規格)和鐵芯設計;

以工作時長、冷卻方式為約束,優化散熱結構和電流控制策略,確保在滿足性能的同時不損壞設備。

這種設計邏輯既能保證電磁鐵 “夠力、夠準”,又能使其 “耐用、穩定”,最終匹配實際應用場景的需求。

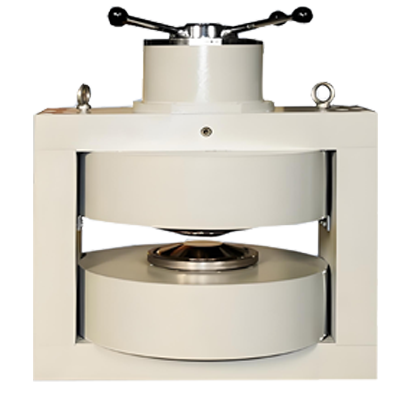

PEM-300H半導體測試取向成型電磁鐵

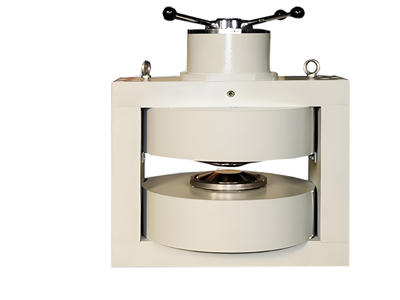

PEM-300H半導體測試取向成型電磁鐵 PEM-200H半導體測試成型取向電磁鐵

PEM-200H半導體測試成型取向電磁鐵 HM-100DC/AC型三維赫姆霍茲線圈

HM-100DC/AC型三維赫姆霍茲線圈 PEM-1006H小型垂直磁場電磁鐵

PEM-1006H小型垂直磁場電磁鐵 PEM-2014L立式磁場電磁鐵

PEM-2014L立式磁場電磁鐵 ?

?